ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАВЕРШЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИКИ РАН

2007г.

Рентгеновский

фон Вселенной по данным обсерватории ИНТЕГРАЛ.

Рентгеновский

фон Вселенной является суммарным излучением десятков миллионов активных ядер

галактик – сверхмассивных черных дыр и представляет собой уникальную запись

истории их эволюции. Ученые Института космических исследований РАН выполнили

критическую проверку этой гипотезы с помощью обсерватории ИНТЕГРАЛ –

совместного проекта Европейского космического агентства, России и США.

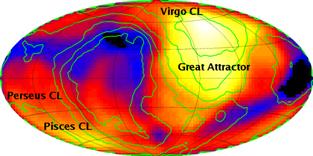

Ими была построена карта всего неба в жестких

рентгеновских лучах, на которой были обнаружены и отождествлены более 130

источников в ядрах близких к нам галактик. Замечательно, распределение ядер галактик, зарегистрированных ИНТЕГРАЛом,

четко отражает крупномасштабную структуру локальной Вселенной, состоящей из

сгущений галактик и пустот с характерными размерами в десятки миллионов

световых лет. Затем была выполнена уникальная программа наблюдений, в которой

Земля использовалась как экран, закрывающий от нас излучение далеких

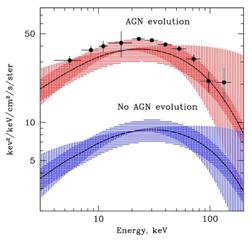

источников, составляющих фон. Сопоставлние

измеренного потока космического рентгеновского фона и свойств

сверхмассивных черных дыр в локальной Вселенной показывают, что 10 миллиардов

лет назад черные дыры переживали эпоху бурного роста и были в сотни и тысячи раз ярче, чем сегодня.

|

|

|

|

|

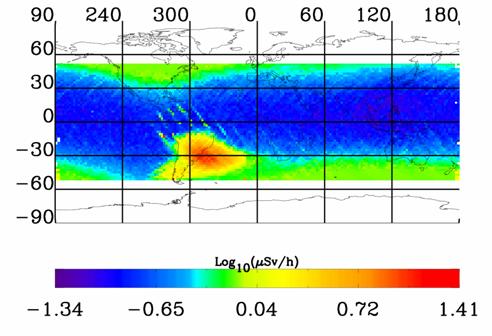

Рис. 1: Карта неба в диапазоне энергий 17-60 кэВ,

полученная по данным первых четырех лет наблюдений обсерватории ИНТЕГРАЛ и

поверхностная плотность ядер активных галактик, отражающая крупномасштабную

структуру локальной Вселенной. |

||

|

|

Рис. 2: Спектр космического рентгеновского фона,

измеренный ИНТЕГРАЛом и предсказания моделей с эволюцией темпа роста

сверхмассивных черных дыр (красная кривая) и без нее (синяя кривая). |

|

Авторы: д.ф.-м.н. Сазонов С.Ю., д.ф.-м.н. Чуразов Е.М., к.ф.-м.н. Кривонос Р.А., д.ф.-м.н. Ревнивцев М.Г., академик РАН

Сюняев Р.А., к.ф.-м.н. Лутовинов А.А., к.ф.-м.н. Мольков С.В., д.ф.-м.н. Гребенев С.А.

д.ф.-м.н. Чуразов Е.М 333-33-77 chur@hea.iki.rssi.ru

Исследования

Венеры на КА ЕКА Венера Экспресс

|

|

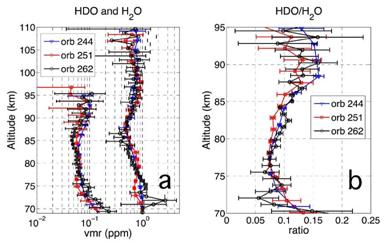

Впервые

измерен вертикальный профиль отношения изотопов воды в атмосфере Венеры. Найдено, что отношение HDO/H2O в мезосфере Вереры приблизительно в

2.5 выше, чем в нижней атмосфере. Таким образом, выше облаков на Венере

отношение D/H

превышает земное в 300 раз (Bertaux et al.,

2007). Это позволяет оценить количество воды и историю ее исчезновения на

Венере. Под действием солнечного света вода распадается на водород и

кислород. Водород теряется в результате различных процессов диссипации в

космос, а кислород связывается при окислении коры. |

|

Потери

обычного водорода больше, чем более тяжелого дейтерия, и высокое отношение D/H на

Венере указывает на огромные потери воды в прошлом. Данные получены в

эксперименте СПИКАВ/СУАР (Россия, Франция, Бельгия) на космическом аппарате

Европейского космического агентства Венера Экспресс, завершившем в 2007

номинальную миссию (Svedhem et al, 2007). |

|

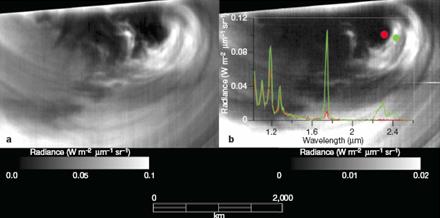

Свечение

молекулярного кислорода в верхней мезосфере Венеры.

Впервые получены вертикальные

профили ночного свечения О2 (а1δg)

на 1.27 мкм. Основной пик свечения находится

на высоте 97±

Свечение О2 на диске Венеры Примеры профилей интенсивности свечения О2

на лимбе в зависимости от прицельной

высоты

|

|

Направления движения потока в верхней атмосфере Венеры (90-110 км) по

смещению деталей облаков молекулярного кислорода: скорость потока меняет знак

вблизи полуночи. |

Атмосферная

циркуляция в южной полярной области Венеры

Впервые получено изображение и детально исследована структура южного

полярного вихря (ВИРТИС). Он имеет два

центра вращения в направлении против часовой стрелки, как и поток зональной

суперротации. Такую структуру принято называть полярный «диполь» (в кавычках, в отличие от магнитного диполя).

Оказалось, что циркуляция в полярных областях южного и северного полушария

имеет симметричный характер. Заметим, что северный полярный «диполь»

исследовался ранее на Пионер Венера и Венера 15. Получен период вращения южного

полярного «диполя», равный 2.48±0.5 суток. Как северный, так и южный полярные

«диполи» окружены холодным полярным «воротником». Разность температур между

«диполем» и «холодным воротником» в области верхней границы облаков может

достигать 50К. Причина такой температурной структуры связана с характером

динамики атмосферы. (Piccioni et al.

2007)

|

|

|

Тепловая карта южного полярного диполя

Венеры на ~60 км (слева) и изображения наиболее глубоких слоев облачного слоя,

рассеивающих излучение нижней атмосферы

в окнах 1.74 мкм (~20-30 км) и 2.35 мкм (~50 км).

К.ф.-м.н. Засова Л.В. 333—34-66 zasova@irn.iki.rssi.ru

Результаты опубликованы в

специальном номере журнала Nature

29 ноября 2007г

|

д.ф.м.н. О.И. Кораблев, к.ф.м.н. Л.В. Засова, к.ф.м.н. А.А. Федорова, к.ф.м.н. Н. Игнатьев, к.ф.м.н. А. Родин, к.ф.м.н. Д.В. Титов, к.ф.м.н. И.И. Виноградов, к.ф.м.н. А.В. Степанов, Д. Беляев Засова Л.В. 333-3466 zasova@irn.iki.rssi.ru Кораблев

О.И. 3335434 korab@iki.rssi.ru |

Bertaux J.-L., A.-C. Vandaele, O. Korablev,

E. Villard, A. Fedorova, D. Fussen, E. Quémerais, D. Belyaev, A.

Mahieux, F. Montmessin, C. Müller, E. Neefs, D. Nevejans, V. Wilquet,

J.P. Dubois, A. Hauchecorne, A. Stepanov, I. Vinogradov, A. Rodin "A

warm layer in Venus' cryosphere and high altitude measurements of HF, HCl, H2O

and HDO." Nature 450, doi:10.1038/nature05974, 2007. Drossart P., G.

Piccioni, J.C. Gerard, M.A. Lopez-Valverde, A. Sanchez-Lavega,

Piccioni G., P.

Drossart, A. Sanchez-Lavega, R. Hueso, F. Taylor, C. Wilson, D. Grassi, Svedhem Н, D.V. Titov, F.W. Taylor, O. Witasse. Venus as a more Earth-like

planet Nature 450, doi:10.1038/

nature06432, 2007. |

Картографирование нейтронного альбедо

атмосферы Земли и нейтронной компоненты радиационной дозы на борту

Международной космической станции.

В феврале 2007 года на борту

Международной космической станции успешно заработал российский прибор БТН

(Бортовой Телескоп Нейтронов). По данным этого эксперимента в течение первого

полугода работы были построены карты нейтронного излучения Земли и радиационной

дозы для нейтронов с энергиями в диапазоне 0.4 эВ – 10 МеВ (см рис. 1). Первые

результаты исследований были представлены на 7ой международной

конференции “Пилотируемые полеты в космос”

14-15 ноября 2007 г.

Рис. 1. Нейтронная компонента радиационной дозы на борту МКС,

измеренная по данным российского прибора БТН.

д.ф.-м.н. И.Г. Митрофанов 333-34-89 imitrofa@space.ru,

В.И. Третьяков 333-41-23 vladtr@mx.iki.rssi.ru

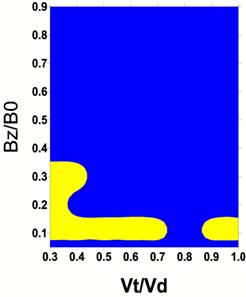

Решение парадокса устойчивости токового

слоя в хвосте магнитосферы Земли.

Решена теоретическая проблема,

которая активно, но безуспешно исследовалась в течение последних тридцати лет.

Так, было показано ранее, что изотропный токовый слой с ненулевой нормальной

компонентой магнитного поля является полностью устойчивым по отношению к

тиринг- (разрывной) моде за счет эффекта электронной сжимаемости (Lembege and Pellat, 1982). Поскольку

именно тиринг-мода является главным «претендентом» на роль неустойчивости,

приводящей к началу пересоединения в хвосте во время суббурь, то возник

парадокс: если токовый слой полностью устойчив, то каким образом происходит

разрыв тока и начало процессов пересоединения во время геомагнитных возмущений

в хвосте магнитосферы Земли? Современные

исследования спутников Cluster

свидетельствуют о том, что токовый слой в начале суббури утоньшается и

становится анизотропным. Группой ученых ИКИ РАН построена и исследована

самосогласованная модель анизотропного токового слоя в хвосте магнитосферы

Земли; показано, что такой токовый слой является неустойчивым по отношению к

тиринг-моде, а это, в свою очередь, может являться причиной начала

пересоединения магнитного поля во время суббури. В пространстве параметров

области неустойчивости представляют собой узкие «щели», вложенные в «океан»

устойчивости. Такое строение областей устойчивости объясняет свойство

метастабильности, когда токовый слой может относительно долго пребывать в

устойчивом состоянии, а потом, при изменении параметров, попадать в область

неустойчивости и взрывным образом разрушаться (рис. 1). Данные теоретических

исследований подтверждаются и

сравнением с экспериментальными данными.

Рис. 1.

Статья по данной работе:

Zelenyi Lev, Anton Artemiev, Helmi Malova, Victor Popov, Marginal

stability of thin current sheets in the Earth’s magnetotail, in press, Journ.

Atm. Solar-Terr. Phys., 2007.

Артемьев А.В.333-25-00 ante0226@yandex.ru , к.ф.-м.н. Малова Х.В. 333-25-00 hmalova@yandex.ru Попов В.Ю. masterlu@mail.ru

Исследованы гелиосферные условия, приводящие к

различным типам геомагнитных бурь

|

|

С целью раздельного изучения условий в различных типах солнечного

ветра, приводящих к бурям, на основании базы данных OMNI было проведено исследование

временного хода параметров солнечного ветра и межпланетного магнитного поля

для 623 магнитных бурь в период 1976-2000гг. Анализ проводился методом наложения эпох (за начало эпохи взято

время начала магнитной бури) для 5 различных категорий бурь, возбужденных

различными типами солнечного ветра: CIR (область сжатия в

интерфейсе быстрого и медленного потоков – Corotating Interaction Region) – 121 буря, Sheath (область сжатия

между невозмущенным солнечным ветром и телом магнитного облака) – 22, MC (магнитное облако) – 113

и “неопределенный тип” – 367, а так же для «всех бурь» - 623 бури. Полученные

данные (см. рисунок), с одной стороны, подтверждают полученные ранее

результаты без селекции интервалов по типам солнечного ветра, а с другой

стороны, указывают на имеющиеся различия в ходе параметров для различных

типов солнечного ветра. Хотя наименьшие значения Bz компоненты ММП наблюдаются в МС,

наименьшие значения Dst

индекса достигаются в Sheath.

Таким образом, вопреки общепринятой точке зрения наибольшие магнитные бури в

среднем возбуждаются во время Sheath,

а не во время тела МС, возможно, за счет более высокого давления и его вариаций

в Sheath. Кроме того,

статистический анализ показал, что, несмотря на наличие южной компоненты ММП

во всех случаях возбуждения бурь, для различных типов магнитных бурь имеются

существенные различия в остальных параметрах солнечного ветра, и прежде всего

в динамическом давлении (Pdyn)

и отношении теплового давления к магнитному (beta-параметр). |

|

Временной ход параметров солнечного ветра и межпланетного магнитного поля для 623 магнитных бурь в период 1976-2000гг., полученный методом наложенных эпох на основании данных базы OMNI для различных типов солнечного ветра: CIR, Sheath and MC. Ермолаев

Ю.И., М.Ю. Ермолаев, И.Г. Лодкина, Н.С. Николаева, Статистическое исследование гелиосферных условий,

приводящих к магнитным бурям.

Космич.Исслед. 45, №1, с.3-11, 2007 Ермолаев

Ю.И., М.Ю. Ермолаев, И.Г. Лодкина, Н.С. Николаева, Статистическое исследование гелиосферных условий,

приводящих к магнитным бурям. 2.

Космич. Исслед. 45, №6, с.489, 2007 Ермолаев Юрий Иванович, зав.лаб., д.ф.-м.н., т.333-13-88, yermol@iki.rssi.ru |

Особенности полярного переноса

влагозапаса в атмосфере Земли.

Анализ глобальных радиотепловых полей Земли из электронной коллекции Global-Field отдела 55 ИКИ РАН показал, что перенос водяного пара (и тепла) из приэкваториальной атмосферы планеты в более высокие широты («полярный перенос») осуществляется не меридиональной циркуляцией, а горизонтальными вихревыми движениями и, в первую очередь, тропическими циклонами. Так, тропический циклон Alberto «вырвал» и «унес» в средне-высокие широты (вплоть до 75ºс.ш.) около 1/3 суточного влагозапаса тропической атмосферы над северной Атлантикой.

Рис.1. Траектория (белая кривая на каждой картинке мозаики) и эволюция урагана ALBERTO по радиотепловым полям из электронной коллекции GLOBAL-Field

Рис.2. Влагозапас урагана ALBERTO и атмосферы над северной Атлантикой (в широтных зонах 0-30ºс.ш. и 30-60ºс.ш., сверху вниз) по радиотепловым полям из электронной коллекции GLOBAL-Field

Астафьева Н.М., Раев М.Д., Шарков Е.А. Спутниковая

СВЧ-радиометрия урагана ALBERTO: траектория и эволюция от тропических до

средних широт // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из

космоса. 2007, вып. 4, том II, С. 33-39.

д.ф.-м.н. Н.М. Астафьева, 333-21-45 ast@iki.rssi.ru

д.ф.-м.н., профессор Е.А. Шарков,

333-13-66 easharkov@iki.rssi.ru